Il convient, avant d'étudier les estampilles des maîtres-ébénistes au XVIIIe siècle, de résumer l'histoire des jurandes. Il faut remonter au XIIIe siècle pour constater l'existence d'une organisation corporative chez les ouvriers du bois ...

Il convient, avant d'étudier les estampilles des maîtres-ébénistes au XVIIIe siècle, de résumer l'histoire des jurandes.

Il faut remonter au XIIIe siècle pour constater l'existence d'une organisation corporative chez les ouvriers du bois.

En effet, dans le livre des Métiers, publié par Étienne Boileau, l'illustre prévôt des marchands, en 1268, sont reproduits les statuts de la corporation qui comprenait alors les huchiers et charpentiers de la grande et de la petite cognée. Cent ans plus tard, Aubriot, prévôt de Paris, institue le privilège des maîtres et fixe le régime de la corporation. Des ouvriers candidats à la maîtrise, il prescrit d'exiger la production d'un chef-d'œuvre. D'autre part, leur accession au grade restait subordonnée à l'approbation des maîtres. Ces deux principes subsisteront jusqu'à la Révolution. Le XVIe siècle ne modifie pas l'institution. Au XVIIe siècle, les menuisiers en ébène se séparent des menuisiers de la petite cognée. Ils vont bientôt prendre le nom d'ébéniste, évidemment fondé, à l'époque où se faisaient les 'cabinets en ébène'.

Au milieu du XVIIIe siècle, toutefois, vont s'aggraver les difficultés mises à l'accès d'hommes nouveaux dans le corps de privilégiés.

Les candidats seront tenus de fournir la preuve qu'ils ont travaillé pendant trois ans au moins chez un maître, et payer une redevance qui variait selon qu'ils étaient les parents ou seulement les apprentis du maître. Celui qui n'était ni l'un ni l'autre payait un tribut de 500 livres et devait justifier de six années de pratique en la qualité d'ouvrier libre.

Ces mesures avaient pour effet, sinon pour objet, de maintenir les brevets de maîtrise dans les mêmes familles, et d'ériger en droit héréditaire ce qui, dans l'origine, était une garantie de valeur professionnelle individuelle.

C'est là, d'ailleurs, le reproche fondamental et persistant qu'au corps des maîtres adressait la corporation des ouvriers libres, qui s'étaient groupés à Paris, dans le Faubourg Saint-Antoine. Ceux-ci accusaient ceux-là de mettre obstacle au progrès technique au bénéfice de leurs routines. Il est à remarquer que ce même reproche était adressé aux maîtres par les ouvriers que la couronne, dès la seconde moitié du XVIe siècle, avait soustraits au contrôle de la jurande en leur accordant le titre d'artisans et marchands suivant la cour.

Le privilège du logement au Louvre créé par Henri IV, père des industries françaises, les droits d'exception fondés par lui en faveur des lissiers des Gobelins, bientôt, sous Louis XIII, l'établissement des Académies n'ont eu d'autre objet que d'arracher le travail indépendant à la tutelle des corporations.

Les jurandes défendirent leur crédit plus encore que leurs privilèges en imposant à leurs membres l'obligation d'estampiller leurs oeuvres.

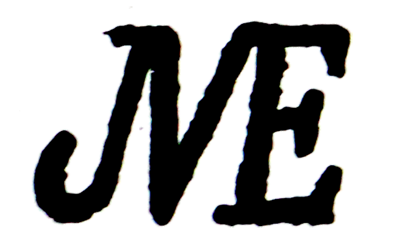

C'était comme une caution de belle exécution que les jurandes conféraient aux travaux des maîtres, et, par voie de conséquence, c'était une suspicion qu'elles jetaient sur les oeuvres que leurs auteurs n'avaient pas qualité pour poinçonner du fer de la maîtrise. Celui-ci formait le monogramme J.M.E, initiales des mots juré-maîtres-ébénistes, et non pas, comme on l'a dit, jurés-menuisiers-ébéniste.

Cette marque mesure réellement 7mm de hauteur sur 1cm de largeur.

On la trouve apposée non loin de l'estampille particulière au maître.

C'est à partir de 1741 qui le poinçonnage des meubles est rendu, sous peine d'amende, obligatoire.

Auparavant, si quelques artisans avaient (on en a trouvé des exemples dès le XVe siècle) signé leurs ouvrages principaux, le fait restait exceptionnel et volontaire. André-Charles Boulle, de qui l'oeuvre est immense n'a jamais marqué ses meubles.

La plupart des estampilles comprennent le nom complet des maîtres et l'initiale de ses prénom. Les caractères en sont des capitales, et généralement des capitales romaines. Leu hauteur varie de 4 à 8 millimètres: un grand nombre en mesurent 5. Entre l'initiale et le nom, l'usage était d'insérer une fleur de lys; quand éclata la Révolution, la fleur de lys limée devint un simple point. D'ailleurs, il est rare que le dessin de l'emblème ait été nettement tracé par le poinçon.

La place réservée à l'estampille varie suivant le meuble.

Quand un plateau de marbre doit couvrir celui-ci, comme il advient pour les commodes et les secrétaires de dames, l'estampille est ordinairement gravée sur l'arase des montants, ou sur l'une des traverses cachées par le plateau. L'estampille des tables et des bureaux plats se lit sur le bord d'un tiroir; celle des petits meubles est généralement apposée dessous. Les sièges ont été signés, tout d'abord, sur le dossier, puis à l'intérieur de bâti. G. Jacob pose ordinairement son estampille entre les deux pieds postérieurs. Rares sont les estampilles au fer chaud, de même que les marques à l'encre grasse.

Guillaume Janneau (1887-1981), Professeur à l'école du Louvre